Aktuelles

Neuerscheinung: Does One Size Fit All? Assigning Responsibilities to Local Governments

Gemeinsam mit Laura Mähle von der Universität Augsburg hat Daniel Wolff einen verwaltungsrechtsvergleichenden Aufsatz mit dem Titel "Does One Size Fit All? Assigning Responsibilities to Local Governments" veröffentlicht, der sich dem globalen Problem der großen Diskrepanz zwischen den Zuständigkeiten und den Kapazitäten lokaler Verwaltungen annimmt, den status quo analysiert und ein Modell zur Adressierung dieses Problems entwirft. Der Aufsatz ist in dem Band "Municipal Tasks and Financing - An Urban-Rural Perspective" erschienen, der Open Access veröffentlicht wurde:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-99812-6

Vortrag: „Resilienz des demokratischen Verfassungsstaats: Beitrag und Bedrohung der Verwaltungsgerichtsbarkeit"

Am 20.11.2025 hielt Daniel Wolff auf der Jahresarbeitstagung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Mecklenburg-Vorpommern einen Vortrag zum Thema „Resilienz des demokratischen Verfassungsstaats:

Beitrag und Bedrohung der Verwaltungsgerichtsbarkeit" in Güstrow. Innerhalb der anschließenden Diskussion mit den knapp sechzig teilnehmenden Richter:innen und der Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde intensiv über Resilienzsteigerungsmöglichkeiten debattiert. Eine Schriftfassung des Vortrags soll im ersten Halbjahr des Jahres 2026 erscheinen.

Neuerscheinung: Zeit und Verfassung

25.09.2025

Die Zeit ist aus den Fugen geraten. Das Zeitregime der Moderne, das die Gesellschaft auf die Zukunft ausrichtete und die Vergangenheit vergessen ließ, ist nicht mehr. In der Spätmoderne spendet die Zukunft nicht mehr Hoffnung, sondern bereitet Sorge, und die Vergangenheit ist omnipräsent. Daniel Wolff argumentiert in seiner nunmehr bei Mohr Siebeck erschienenen Habilitationsschrift, dass dieser Zeitregimewechsel eine sich aus Geschichts- und Zukunftspolitik zusammensetzende Zeitpolitik hervorbringt, die er aus verfassungsrechtlicher Perspektive analysiert. Zum einen untersucht er, welche Rolle der Verfassung im Zusammenhang von Gedächtnisparadigma, Identitätsdiskurs und Geschichtspolitik zukommt, wie Lehren aus der Geschichte Eingang ins deutsche und israelische Verfassungsrecht gefunden haben und wie diese »Nie wieder«-Argumente normativ zu beurteilen sind. Zum anderen entwickelt er angesichts eines strukturellen Mangels an gesetzgeberischer Zukunftspolitik eine Verfassungsdogmatik der Zukunftssicherung.

Neuerscheinung: Wie verhalte ich mich in der Vorlesung?

23.09.2025

Der Besuch von Vorlesungen bietet im Jurastudium eine wertvolle Gelegenheit, sich mit den Grundstrukturen sowie den zentralen Konzepten der verschiedenen Rechtsgebiete vertraut zu machen und so die für den Studienerfolg notwendige juristische Sachkompetenz aufzubauen.

Weil es aber nicht genügt, nur körperlich anwesend zu sein, skizziert ein von Daniel Wolff und Julia Wiederrich verfasster Beitrag in der JuS (2025, S. 904-908) pünktlich zum Semesterstart, wie ein effektiver Vorlesungsbesuch aussehen kann.

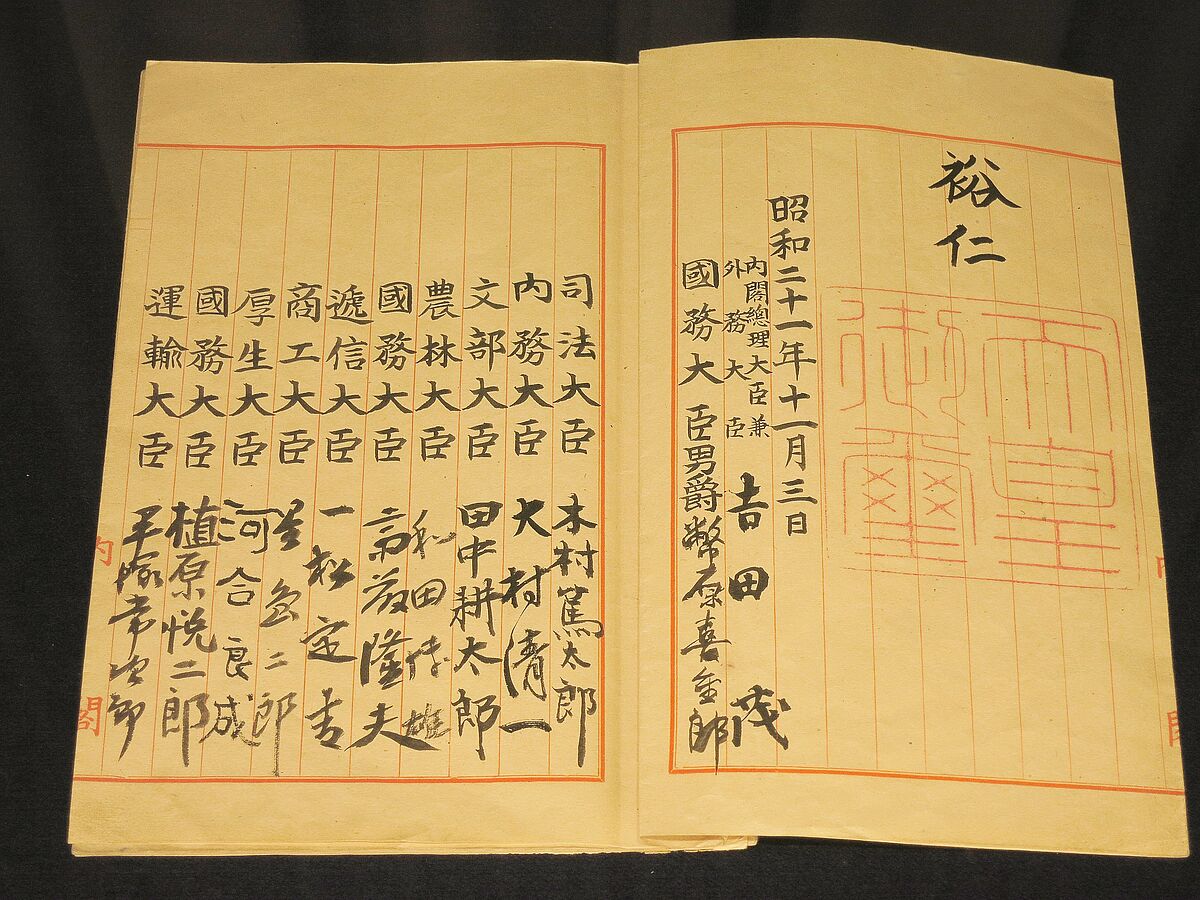

Moderation und Kommentar: Verfassungsrechtsdogmatik vor den Herausforderungen der Interdisziplinarität aus Sicht des japanischen Rechts

25.07.2025

Am 25.7.2025 hielt Prof. Dr. Takayuki Harashima von der Kansai-Universität in Osaka (via Zoom) einen Vortrag zum Thema „Verfassungsrechtsdogmatik vor den Herausforderungen der Interdisziplinarität aus Sicht des japanischen Rechts“, der von der Forschungsstelle für Japanisches Recht an der Universität Augsburg organisiert wurde. Daniel Wolff, vormaliger Co-Direkter dieser Forschungsstelle und gegenwärtiges Mitglied ihres wissenschaftlichen Beirats, moderierte die Veranstaltung und steuerte einen wissenschaftlichen Kommentar zum Thema „Interdisziplinarität und Verfassungsdogmatik aus Sicht der deutschen Verfassungsrechtswissenschaft“ bei.

Neuerscheinung: Der Einfluss des Klimakonventionsrechts auf das Klimaverfassungsrecht

14.07.2025

Mit dem KlimaSeniorinnen-Urteil hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine klimakonventionsrechtliche Grundsatzentscheidung gefällt. Die zwei wichtigsten dogmatischen Erträge sind die Art. 34 EMRK entnommene und durch Art. 6 Abs. 1 EMRK abgesicherte „opferlose Klima-Verbandsbeschwerde“ sowie die klimakrisenspezifische Schutzpflicht aus Art. 8 EMRK. Daniel Wolff geht in einem in der Zeitschrift „Klima und Recht“ erschienenen Aufsatz (2025, S. 203–211) der Frage nach, welche Auswirkungen diese dogmatischen Innovationen im Klimakonventionsrecht auf das deutsche Klimaverfassungsrecht haben, das vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2021 in seinem Klimabeschluss näher entfaltet wurde.

Paneldiskussion: Tagung „Rehabilitierungsrecht?" an der FAU Erlangen-Nürnberg

23.06.2025

Auf der Tagung „Rehabilitierungsrecht? Wiedergutmachung durch Urteilsaufhebung im gesellschaftlichen und rechtlichen Wandel" leitete Herr Wolff ein Panel zum Thema „Die neuere Praxis und ihre rechtliche Bewertung". Die intradisziplinäre Tagung beleuchtete aus rechtstheoretischer, rechtsdogmatischer und rechtspolitischer Perspektive das Phänomen der strafrechtlichen Rehabilitierung durch Urteilsaufhebungen. Aus der Tagung wird im kommenden Jahr ein Band bei Mohr Siebeck hervorgehen.

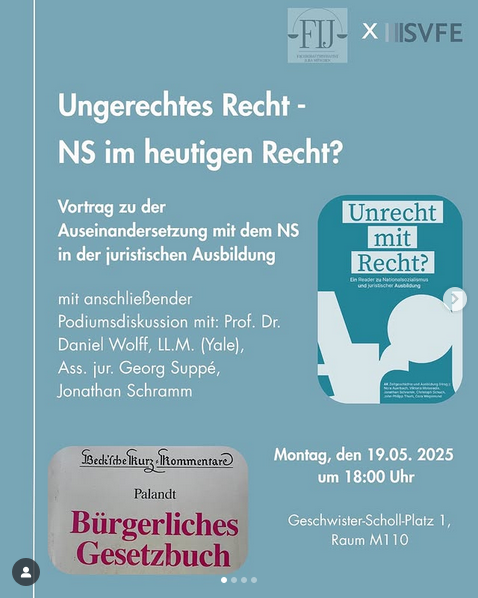

Podiumsdiskussion: Auseinandersetzung mit dem NS in der juristischen Ausbildung

19.05.2025

Auf Einladung des Studentischen Vereins zur Förderung von Erinnerungskultur und der Fachschaftsinitiative Jura München diskutierte Daniel Wolff auf einem Panel an der LMU München darüber, ob sich rechtsstaatliche Haltung in der juristischen Ausbildung vermitteln lässt, wie Lehrende wie kritische Auseinandersetzung mit NS-Unrecht in aktuelle Prüfungsformate integrieren können und welche Konzepte der Integration der deutschen Unrechtsvergangenheiten in das juristische Studium bereits existieren.

Neuerscheinung: Populistische Verwaltungspolitik und wehrhafter Verwaltungsstaat

05.05.2025

Die Resilienz des demokratischen Verfassungsstaats gegenüber dem autoritären Populismus wird derzeit intensiv diskutiert. Die öffentliche Verwaltung hat in dieser Debatte bislang jedoch kaum Beachtung gefunden. In einem jüngst in der Zeitschrift „Die Verwaltung“ (2024, S. 509–546) erschienenen Beitrag untersucht Daniel Wolff das Schutzniveau, das das Bundesrechts unter Entfaltung der Verfassungsentscheidung für den wehrhaften Verwaltungsstaat gegenüber Strategien populistischer Verwaltungspolitik bietet. Dazu wird das konflikthafte Verhältnis des Populismus zur öffentlichen Verwaltung skizziert, die sowohl ideologisches Feindbild als auch notwendiges Werkzeug populistischer Regierungspolitik ist. Ferner werden konkrete populistische Verwaltungspolitiken auf den Steuerungsebenen Verhaltensnormen, Organisation und Personal identifiziert, um diese auf ihre rechtlichen Schranken hin zu untersuchen. Der Beitrag endet mit rechtspolitischen Anregungen, die das Schutzniveau gegenüber populistischer Verwaltungspolitik weiter erhöhen können.

Neuerscheinung: Verwaltung der Klimakrise. Die Vermessung des Klimaverwaltungsrechts

30.04.2025

Das von Christoph Krönke und Daniel Wolff herausgegebene Beiheft leistet einen Beitrag dazu, das im Entstehen begriffene Rechtsgebiet „Klimaverwaltungsrecht“ konzeptionell zu fassen, dogmatisch auszuformen, systematisch zu beschreiben sowie inter- und intradisziplinär zu rahmen. Das »Klimaverwaltungsrecht« nimmt alle Rechtsmaterien in den Blick, in denen die Verwaltung den Ursachen und Folgen des Klimawandels entgegenwirken bzw. diesen Rechnung tragen kann und soll.

Die dem Klimaverwaltungsrecht gewidmeten Beiträge sind aus Anlass eines wissenschaftlichen Symposiums zum 60. Geburtstag von Martin Burgi entstanden, der das Klimaverwaltungsrecht auf den Begriff gebracht hat. Ihm ist das Beiheft gewidmet.

Neuerscheinung: Transformationsgestaltung durch konsistente und kohärente Subventionspolitik

1.4.2025

Das Gelingen der ökologischen Transformation hängt von einer kohärenten Subventionspolitik ab, die klimafreundliche Maßnahmen fördert und klimaschädliche Subventionen abbaut. Der in der Zeitschrift für Umweltrecht (2025, S. 215–223) erschienene Beitrag von Daniel Wolff zeigt auf, dass die Gebote subventionspolitischer Kohärenz und Konsistenz nicht nur politischer Natur sind, sondern mit Blick auf Artikel 20a GG auch verfassungsrechtliche Dignität besitzen.

Neuerscheinung: Individualität und Kollektivität

10.3.2025

In jüngerer Zeit wird in Deutschland und Japan das Verhältnis von Individuum und Kollektiv sowie von Individualität und Kollektivität zunehmend gesellschaftlich wie politisch thematisiert und problematisiert. Das Verhältnis von Kollektiv und Individuum in »Kultur« und »Gesellschaft« in beiden Ländern bildet den Hintergrund für den soeben bei Mohr Siebeck erschienen und von Daniel Wolff gemeinsam mit Tomoaki Kurishima und Johannes Kaspar herausgegebenen Band „Individualität und Kollektivität“, dessen Beiträge individualistische und kollektivistische Dimensionen des jeweiligen Rechtssystems herausarbeiten. Dadurch soll sowohl ein gehaltvolleres Verständnis der gesellschaftlichen und kulturellen Kontextbedingungen der jeweiligen Rechtsordnungen ermöglicht als auch ein fruchtbarer Boden für zukünftige Projekte deutsch-japanischer Rechtsvergleichung bereitet werden. Erhältlich hier.