Vergangene Veranstaltungen

Greifswalder Rechtsvorträge: Das sozialistische Verfassungsrecht der DDR – Fünf Leitprinzipien

21.02.2026

Was machte das Verfassungsrecht der DDR aus? Wie hat es sich im Laufe der Zeit verändert? Und welche Rolle spielte die Verfassung im Alltag von Staat und Gesellschaft der DDR?

Diesen und weiteren Fragen widmete sich der Referent Prof. Dr. Frank Schorkopf von der Universität Göttingen, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Europarecht. Schorkopf erläuterte die aus seiner Sicht fünf leitenden Prinzipien des sozialistischen Verfassungsrechts: Die Setzung einer Systemideologie sowie der Entwurf einer „Sozialistischen Demokratie“, die sich in einem „demokratischen Zentralismus“ und einer „horizontalen Gewalteneinheit“ manifestiert. Außerdem referierte Schorkopf zur „Sozialistischen Gesetzlichkeit“ und der „Einheit von Grundrechten und Grundpflichten“.

Das gefüllte Auditorium debattierte lebendig darüber, welche Rolle eine Verfassung in einem autoritär-diktatorischen Staat wie der DDR spielt, welche Position die Blockparteien der DDR an der Gesetzgebung tatsächlich einnahmen und ob eine politische Gemeinschaft überhaupt ohne eine „Systemideologie“ denkbar ist, so unterschiedlich diese auch sein mag.

Im nächsten Semester widmen sich die Greifswalder Rechtsvorträge mit Vorträgen von Susanne Baer, Hubertus Buchstein, Horst Dreier, Christoph Möllers und Astrid Séville dem Thema „(Anti-)Populismus im demokratischen Verfassungsstaat“. Termine und Vortragstitel folgen zeitnah.

Greifswalder Rechtsvorträge: Prof. Dr. Arnd Koch über die Theorie und Praxis der Todesstrafe in der DDR

07.01.2026

Der dritte Vortrag in der Reihe „Recht im Sozialismus“, gehalten von Prof. Dr. Arnd Koch von der Universität Augsburg, befasste sich auf der Grundlage zahlreicher Archivmaterialien mit der Todesstrafe in der DDR. Im Mittelpunkt standen die Anwendungshäufigkeit, die Anwendungsbereiche – insbesondere Staatsverbrechen, Mord und NS-Verbrechen – sowie die Arten der Vollstreckung der Todesstrafe.

Zu Beginn gab der Referent einen historischen Überblick und erläuterte, dass die Rechtsordnung der DDR bis zum Jahr 1987 die Todesstrafe beinhaltete, sie jedoch letztmalig 1981 vollstreckt wurde. Eine rechtswissenschaftliche Diskussion über das Für und Wider der Todesstrafe entwickelte sich in der DDR anders als in anderen Staaten des Warschauer Paktes nicht.

Arnd Koch zeigte, dass die Todesstrafe in den 1950er Jahren im Sinne der konsequenten Abgrenzungspolitik gegenüber dem Faschismus als notwendiges Instrument betrachtet worden sei, um ehemalige Nationalsozialisten zur Rechenschaft zu ziehen und den völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Potsdamer Abkommen nachzukommen. Abseits ausgewählter Verfahren insbesondere gegen NS-Täter, die gezielt öffentlich inszeniert wurden, sei der sozialistische Staat der DDR darauf bedacht gewesen, die Vollstreckung der Todesstrafe geheim zu halten.

Abschließend ging der Referent auf die außenpolitischen Motive ein, die zur überraschenden Abschaffung der Todesstrafe führten. In der Diskussion wurde das Thema disziplinübergreifend vertieft. Der Vortrag machte deutlich, dass der Umgang der DDR mit der Todesstrafe weniger von moralischen oder gar von strafrechtstheoretischen Überlegungen, sondern insbesondere von außenpolitischen Interessen geleitet und nicht frei von ideologischen Widersprüchen war.

Den Abschluss der Greifswalder Rechtsvorträge im Wintersemester zum Thema „Recht im Sozialismus“ bildet am 21.01.2026 der Vortrag von Prof. Dr. Frank Schorkopf, der sich dem sozialistischen Verfassungsrecht der DDR widmen wird.

GreifPRAXIS: Die Staatsanwaltschaft und das Legalitätsprinzip – Die erfahrene Generalstaatsanwältin Busse gibt praktische Einblicke

10.12.2025

Vor welchen Herausforderungen steht die Staatsanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern? Welche Voraussetzungen muss ein Bewerbender für eine erfolgreiche Karriere in der Staatsanwaltschaft mitbringen? Wie steht es um die Umsetzung des Legalitätsprinzips?

Zunächst referierte Frau Christine Busse, Generalstaatsanwältin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, über die dogmatischen Grundlagen des Legalitätsprinzips als eine der relevantesten Prozessmaximen des deutschen Strafprozessrechts. Im Anschluss diskutierten die Teilnehmenden mit der Referentin über die Einflussfaktoren auf die Objektivität der Staatsanwaltschaft, die Kriminalitätsentwicklung in unserem Bundesland, die gesunkenen Noten-Anforderungen an zukünftige Bewerbende sowie die Attraktivität des staatsanwaltlichen Berufs, der auch Entscheidungsfreudigkeit voraussetze. Handlungsbedarf bestehe – so Busse – aufgrund entstehender Personalengpässe, da nach gegenwärtigen Analysen jeder der rund 170 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in MV ca. 30 % Mehrarbeit übernehmen müsse im Vergleich zu einem vollbesetzten Personalkörper.

Im kommenden Semester werden die praktischen Einblicke des juristischen Berufslebens im Rahmen der Vortragsreihe GreifPRAXIS fortgesetzt. Die genauen Termine folgen.

Greifswalder Rechtsvorträge: Die juristische Ausbildung in der DDR – Zwischen Produktion, Anwesenheitspflichten und Jobzuweisung – ein Kamingespräch

03.12.2025

Wie gestaltete sich das juristische Studium in der DDR? Welche Prüfungen mussten abgelegt und welche Voraussetzungen erfüllt werden, um später beruflich tätig werden zu können? Und welche beruflichen Perspektiven hatten die Studierenden? Zu diesen Fragen teilten DirAG Brandt und RiAG Reimer ihre Erinnerung mit den zahlreichen Zuhörenden.

So erinnerten sich beide Zeitzeugen an die drei Ausbildungsorte in Halle/Leipzig (Wirtschaftsjuristen), Jena (Staatsanwälte) und der Humboldt Universität zu Berlin (Richter, Notare und Rechtsanwälte), an eine verschwindend geringe Anzahl von Rechtsanwälten, an Rechtsberatungssprechstunden durch lokale Richter und an den für den Zugang zum juristischen Studium unerlässlichen Aufenthalt in der Produktion (für Frauen) oder in der NVA (für Männer). Berichtet wurde außerdem von der Privilegierung von Bauern- oder Arbeiterkindern bei der Studienzulassung und dem weitgehenden Ausschluss von Kindern aus Akademikerfamilien und Kirchenangehörigen. Es galt Anwesenheitspflicht in allen Vorlesungen und Seminaren und der spätere Job stand bereits zu Beginn des Studiums fest, ganz im planwirtschaftlichen Sinne. Die Studieninhalte wurden nicht diskursiv entwickelt, sondern als unstreitig dargestellt.

Am 07.01.2025 wird die Vortragsreihe mit einem dritten Vortrag fortgesetzt. Prof. Dr. Arnd Koch von der Universität Augsburg wird sprechen zu „Theorie und Praxis der Todesstrafe in der DDR“. Wie immer findet die Veranstaltung um 18 Uhr c.t. im Hörsaal 1.22, ELP 1 statt.

Greifswalder Rechtsvorträge: Prof. Dr. Adrian Schmidt-Recla über das sozialistische Zivilrecht in der DDR

26.11.2025

Unter dem Generalthema „(Un-) Recht in Unrechtssystemen“ füllt die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät die Auseinandersetzung mit der Einflussnahme diktatorischer bzw. autoritativer Regime auf bestehende Rechtssysteme mit Leben. Die dazugehörige Vortragsreihe im Wintersemester 25/26 beschäftigt sich mit dem „Recht im Sozialismus“. Den Anfang machte Prof. Dr. Adrian Schmidt-Recla von der Universität Jena.

Wie wirkte sich der Sozialismus auf die Zivilrechtsordnung im ummauerten Osten aus? Wie unterscheidet sie sich von dem gegenwärtigen liberalen Rechtsverständnis? Anhand von drei anschaulichen Fällen rund um Hundefutter, Kofferradios und Interflugreisen beschrieb Prof. Recla wie das sozialistische System der DDR durch Ideologisierung, Marginalisierung bzw. Funktionalisierung, Heteronomisierung und Simplifizierung geprägt war und ganz und gar zum Einfallstor des wirtschaftspolitischen Planungsprozesses, der zunehmenden Vergesellschaftung zum Volkseigentum und der politischen Homogenisierung wurde.

Ein gelungener Auftakt in der Reihe „Recht im Sozialismus“, der am 03.12.2025 von 18 bis 20 Uhr in Raum 1.22 am ELP 1 durch eine Fortsetzung zu authentischen Erfahrungsberichten der juristischen Ausbildung in der DDR weitergeführt wird.

GreifPRAXIS-Auftakt im Wintersemester 2025/26: RA Karin Franke und RA Verina Speckin über die Tätigkeit in der Anwaltschaft von MV

12.11.2025

Den Kopf gefüllt mit dem gegenwärtigen Studienalltag von Klausuren über Hausarbeiten bis hin zu Vorlesungen, wobei oft der Blick in die Ferne, in die berufliche Zukunft fehlt. Welche Voraussetzungen sind für eine mögliche Bewerbung relevant? Welche Perspektiven gibt es gerade hier, in Mecklenburg-Vorpommern? Wie gelingt der Einstieg in die Praxis und kann man diesen Werdegang planen? Diesen Fragen und vielen weiteren Alltäglichkeiten und Mysterien des Anwaltsberufes stellten sich RA Karin Franke und RA Verina Speckin.

Franke, ihrerseits Rechtsanwältin für Medizinrecht und Kapitalmarktrecht, sowie Speckin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Strafrecht, erläuterten zunächst ihre persönlichen Erinnerungen an das Jurastudium. Überfüllte Erstsemesterveranstaltungen an den Studienorten Erlangen, Bonn und Hannover, das Herausreißen hausarbeitsrelevanter Aufsätze aus Zeitschriften, die langen Schlangen am Kopiergerät in den Bibliotheken, aber auch das Leben abseits der Arbeit, bestehend aus Tanz, Spaß, Freibädern und Kneipentouren – gar nicht so anders als heute.

Allerdings sei die geringe Wertschätzung durch die Dozierenden, die analogen Methoden, wie eine Hausarbeit mit Füllfederhalter zu schreiben und besonders die mangelnden beruflichen Möglichkeiten mit der heutigen Ausgangslage nicht zu vergleichen.

In diesem Zusammenhang spielte die deutsche Wiedervereinigung eine entscheidende Rolle für beide Anwältinnen. Aus ihren juristischen Ausbildungsstätten in Westdeutschland verschlug es die jungen Juristinnen in den unbekannten Osten der Republik. Frau Speckin erinnerte sich an Frauen, die Lockführerin, Kranführerin oder aber vorsitzende Richterin waren, ganz anders als in der damaligen westlichen Männerdomäne. Übertragen auf die Gegenwart stellte Frau Franke klar, dass sich dieser Zustand deutlich verändert habe, aber Frauen weiterhin oft unterschätzt würden.

Weiterhin ergründeten die Referentinnen vor vielen interessierten Teilnehmenden die Bindung zu den Mandanten, die in ländlichen und kleinurbanen Gegenden in Mecklenburg-Vorpommern mündlich geprägte Mandantenakquise sowie die Typenfrage für den beruflichen Einstieg. Man müsse sich die Frage stellen, ob man in einer Organisationsstruktur arbeiten und abhängig von Geschäftsverteilungsplänen oder doch lieber sein eigener Chef sein wolle.

Dem moderierten Gespräch schloss sich eine Fragerunde an, in der unter anderem die gute Ausgangslage für Absolvent:innen auf dem juristischen Arbeitsmarkt, die praktische Anwendung von Meinungsstreiten im Strafrecht und gute Entscheidungsgründe für den anwaltlichen Beruf thematisiert wurden.

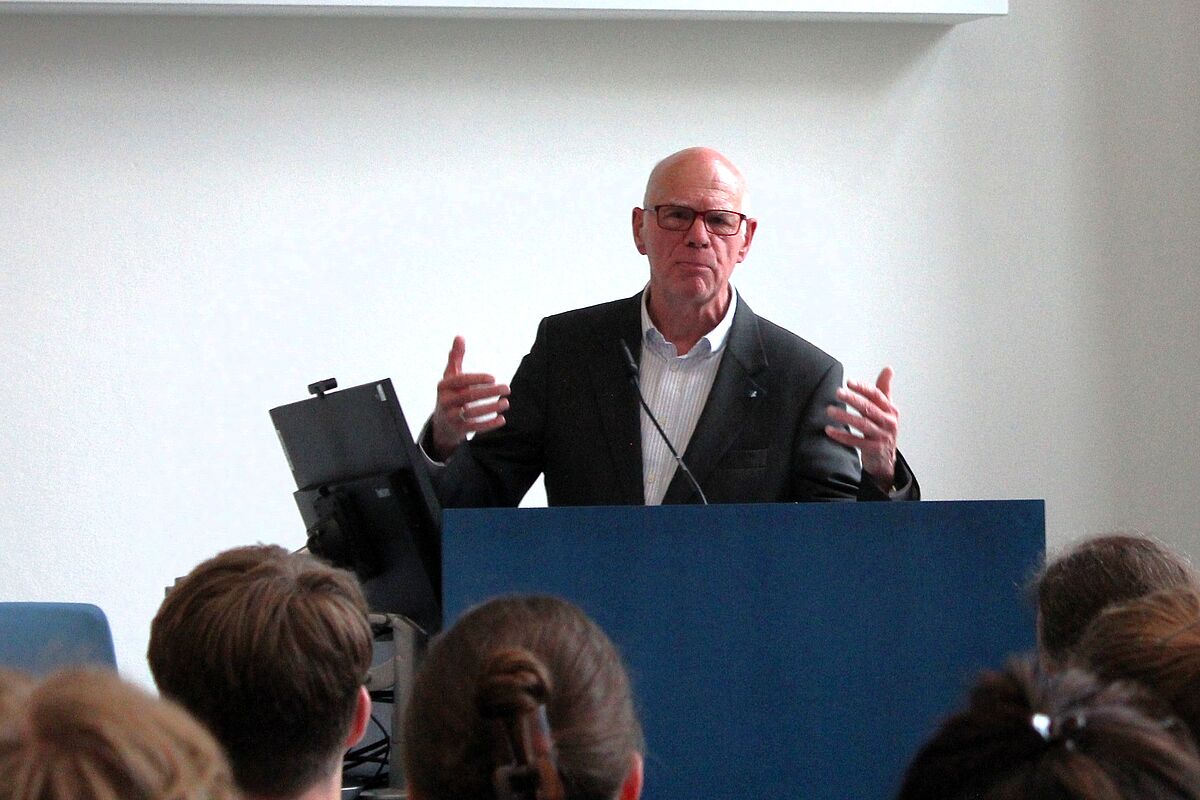

Greifswalder Rechtsvorträge: „Zu viel Verfassungsrecht?“

Den abschließenden Vortrag der Vortragsreihe „Zu viel Recht“ hielt am 15. Juli 2025 Prof. Dr. Norbert Lammert, seines Zeichens vormaliger Präsident des Deutschen Bundestages und gegenwärtiger Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Lammert näherte sich der Frage nach einem möglichen Zuviel an Verfassungsrecht nicht nur aus rechtlicher, sondern vor allem aus politischer, gesellschaftlicher und historischer Perspektive – geprägt durch seine langjährige Erfahrung als Politiker, Parlamentspräsident und Verfassungspraktiker.

Zum Einstieg rekurrierte der Referent auf Montesquieu sowie Kant und argumentierte, dass sich Montesquieus Freiheitskonzept als zu eng gefasst erweise. Danach endet die Freiheit dort, wo das Gesetz beginnt. Vielmehr übersteige das menschliche Wollen, getragen von individuellen Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen, häufig den Rahmen des rechtlich Zulässigen. Gegenüber dem bekannten Diktum von Immanuel Kant, wonach das Recht nie der Politik, wohl aber die Politik dem Recht weichen muss, gab Lammert zu bedenken, dass auch die Politik Schutz vor dem Recht benötige. Die rechtliche Begrenzung gewählter Volksvertreter bedeute zugleich eine Einschränkung des Souveräns – des Volkes. Besonders deutlich zeige sich dies im Kontext der Europäischen Union: Zentrale Regelungen seien dort in Verträgen festgeschrieben, deren Änderung Einstimmigkeit voraussetze und damit politisch kaum zu realisieren sei. Das Europäische Parlament könne aufgrund primärrechtlicher Vorgaben nur begrenzt auf die Verträge Einfluss nehmen, weshalb sich die Stimme des Wählers über das Parlament regelmäßig nur auf Randthemen auswirke. Dies berge das Risiko, dass ein Gefühl von Hilflosigkeit und institutioneller Ablehnung bei den Wählern entstehe.

Anschließend fokussierte Lammert die nationale Ebene. Statistisch lasse sich eine Überkonstitutionalisierung durchaus belegen: Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes habe sich sein Textumfang verdoppelt. Einige der hinzugekommenen Regelungen würden dem an verfassungsrechtliche Normen gestellten Anspruch nach Grundsätzlichkeit und Wesentlichkeit nicht gerecht. Trotz dessen bleibe das nunmehr 75 Jahre alte Grundgesetz eine stabile und überzeugende Verfassung. Insbesondere die konsequente Gewaltenteilung sowie die Etablierung eines eigenständigen Verfassungsgerichts hob Lammert lobend hervor.

Einschränkend sei allerdings festzustellen, dass das Bundesverfassungsgericht über die Jahre hinweg nicht nur die Maßstäbe des Grundgesetzes angewendet, sondern zunehmend selbst Maßstäbe für politisches Handeln gesetzt habe. Grund dafür sei vor allem die letztlich unmögliche Trennung von (Verfassungs-)Recht und Politik, prüfe das Verfassungsgericht doch Gesetze, also Produkte der Politik, am Maßstab des Grundgesetzes, wobei es den geschriebenen Verfassungstext im Lichte der politischen Entwicklungen auslege.

Besonders eindrücklich zeige sich dies beim verfassungsgerichtlichen Umgang mit dem assistierten Suizid. Vor der einschlägigen Entscheidung Karlsruhes im Jahr 2020 hatte sich der demokratisch legitimierte Gesetzgeber nach einem langwierigen, komplexen und überparteilichen Prozess dafür entschieden, die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung zu verbieten. Das Bundesverfassungsgericht setzte sich gleichwohl, wenn auch mit vertretbarer Argumentation, über diese wohlüberlegte Entscheidung der Politik hinweg, indem es dieses Verbot für verfassungswidrig erklärte. Dies sei kritisch zu betrachten, denn auf diese Weise beanspruche das Gericht das letzte Wort gegenüber dem Gesetzgeber, der über eine deutlich breitere demokratische Legitimation verfüge.

Lammert mahnte in seinem Vortrag darauf zu achten, wo das Bundesverfassungsgericht seiner Rolle als Hüter der Verfassung gerecht werde und wo es beginne, selbst Politik zu gestalten. Wo Verfassungsinterpretation zur Verfassungsweiterentwicklung werde, brauche es eine neue Sensibilität für die Ausbalancierung juristischer Kontrolle und politischer Gestaltung. Mit anderen Worten: Über eine gut begründete Position des Gesetzgebers dürfe sich das Bundesverfassungsgericht nicht mit einer ebenso gut begründeten Einschätzung hinwegsetzen.

Greifswalder Rechtsvorträge: „Zu viel Verwaltungsrecht?“ – Zwischen Regelungsdichte und Rückbau

Mit einem rechts-, verwaltungs- und politikwissenschaftliche Perspektiven vereinenden Vortrag zum Thema „Zu viel Verwaltungsrecht?“ setzte Prof. Dr. Martin Burgi von der LMU München die Vortragsreihe „Zu viel Recht?“ am 9. Juli 2025 fort.

„Verwaltungsrecht“ stand im Vortrag stellvertretend für den in der öffentlichen Diskussion dominierenden Begriff der „Bürokratie“, unter den Burgi, im Anschluss an Max Weber, sowohl die Implementierung staatlicher Rechtsregeln durch die Verwaltung als auch die Regeln selbst fasste.

Der Referent machte deutlich, dass eine produktive Debatte über ein Zuviel an Bürokratie eine präzise Terminologie erfordert. So sei im Bürokratiekontext kein schlichter „Abbau“ im Sinne eines einfachen Reduzierens notwendig, sondern ein gezielter „Rückbau“, verstanden als gestalterische Anpassung und Modernisierung der Bürokratie.

Sodann wurden differenziert die Gegenstände („Was“) und die Begünstigten von Entbürokratisierungsbemühungen („Wer“) beleuchtet. Durch den Rückbau hoheitlicher Aufgaben, materiellrechtlicher Vorgaben und Standards sowie von Verfahrensregeln könnten sowohl Grundrechtsträger als auch staatliche Stellen, allen voran die in ihrem Selbstverwaltungsrecht geschützten Kommunen, begünstigt werden.

Daran anknüpfend analysierte Burgi verschiedene in der Entbürokratisierungsdebatte thematisierte Maßnahmen. Kritisch zeigte er sich sowohl gegenüber sog. „1-in-1-out-Regeln“ als auch gegenüber „Checkstationen“, wie sie etwa der Zwischenbericht der Initiative für einen handlungsfähigen Staat vorschlägt. Sie verursachten zumeist mehr Aufwand als sie positive Rückbaueffekte erzielten. Potential hätten hingegen sog. Prüflabore, jedoch nur in ausgewählten Bereichen. Auch Anzeigepflichten und negative Schutznormen, die der Ausweitung von Klagebefugnissen entgegenwirkten, könnten zur Entlastung beitragen. Vor allem aber sei ein grundlegender Perspektivwechsel im Verwaltungsverfahren erforderlich: Statt von einem Grundmisstrauen auszugehen, sollte die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen – etwa durch das Einholen einer Eideserklärung anstelle weiterer Nachweise.

Um einen effizienten Bürokratierückbau zu ermöglichen, präsentierte Burgi abschließend ein Prüfraster: Zuerst gilt es danach zu klären, welchen konkreten Nutzen die Rückbaumaßnahme erwarten lässt und wie dieser im Verhältnis zum Nutzen der abzuschaffenden Regelung steht. Anschließend müssten mögliche Bürokratieverlagerungen auf nachgeordnete staatliche Ebenen erkannt und vermieden werden. Zuletzt dürfe der Bürokratierückbau nicht im Widerspruch zu höherrangigem Recht stehen.

Der Vortrag stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass für einen gelingenden Bürokratierückbau keine einfachen Lösungen zur Verfügung stehen. Um diese komplexe Herausforderung bewältigen zu können, bedarf es vielmehr eines differenzierten Ansatzes. Mit anderen Worten: Einem „Zuviel“ an Bürokratie gilt es wohlüberlegt mit dem Skalpell, nicht grob mit der Kettensäge zu begegnen.

Greifswalder Rechtsvorträge: „Zu viel Europarecht?“ – Auftakt der neuen Vortragsreihe

Mit Antworten auf die Frage „Zu viel Europarecht?“ eröffnete Prof. Dr. Claus Dieter Classen von der Universität Greifswald am 26. Juni 2025 die neue Vortragsreihe „Zu viel Recht?“ im Rahmen der Greifswalder Rechtsvorträge.

Eingangs unterschied Classen zwischen einem systemexternen Maßstab für das richtige Maß von Recht, der auf die Auswirkungen von Recht auf Freiräume von privaten und öffentlichen Akteuren fokussiert, und einem systeminternen Maßstab, der in den Blick nimmt, ob das Recht seine Ziele noch wirksam erreichen kann.

Sodann widersprach der Referent mit Blick auf das unionale Primärrecht der in der Literatur vorgetragenen These einer „Überkonstitutionalisierung“ der Europäischen Union und einer damit vermeintlich einhergehenden (zu) großen Machtkonzentration beim Europäischen Gerichtshof. Das Vertragsrecht enthalte nur wenige materielle Vorgaben, bei deren interpretativen Entfaltung der Europäische Gerichtshof den Mitgliedstaaten einen erheblichen Gestaltungsspielraum belasse.

Mit Blick auf das Sekundärrecht sei hingegen durchaus eine Vielzahl von Rechtsakten und eine große Regelungsdichte zu diagnostizieren. Classen räumte die damit verbundenen Herausforderungen für Rechtsanwender ein, betonte jedoch, dass die hohe Anzahl und Dichte der Regelungen nicht als Produkte willkürlicher Überregulierung missverstanden werden dürften. Vielmehr lägen ihnen strukturelle Eigenheiten der Europäischen Union zugrunde, die man beklagen, aber kaum beseitigen könne. Viel Sekundärrecht – so Classen – habe zwar seinen Preis; weniger Sekundärrecht aber auch.

Ein gelungener Auftakt, der keine einfachen Antworten bereithielt, sondern zum Nachdenken anregte und damit den Ton für die weitere Vortragsreihe setzte.

GreifPRAXIS startet mit hochkarätigem Auftakt: OLG-Rostock-Präsident Kai-Uwe Theede über die juristische Aufarbeitung des „Abgasskandals“

Millionen betroffene Fahrzeuge und tausende Verfahren vor hunderten Gerichten – „Dieselgate“ zählt zu den größten justiziellen Herausforderungen der letzten Jahre. Welche juristischen Fragen wirft der Abgasskandal auf? Und wie gelingt es der Justiz, der dadurch ausgelösten Klagewelle standzuhalten? Diese und weitere Themen standen im Mittelpunkt des GreifPRAXIS-Auftakts am 4. Juni 2025.

Kai-Uwe Theede, Präsident des Oberlandesgerichts Rostock, beleuchtete die juristische Aufarbeitung des Skandals anhand zentraler Entscheidungen von BGH und EuGH und erläuterte die komplexen Zusammenhänge anschaulich und interaktiv anhand eines Falles.

Anschließend ging der Referent allgemein auf Herausforderungen ein, mit denen die Justiz gegenwärtig konfrontiert ist, zu denen neben der Bewältigung von Massenverfahren auch der Umgang mit künstlicher Intelligenz und die Nachwuchsgewinnung gehört. Schließlich gab Theede persönliche Einblicke in seinen vielfältigen Berufsalltag – zwischen richterlicher Tätigkeit und den administrativen Aufgaben eines OLG-Präsidenten.

Ein vielseitiger Abend, der juristische Tiefe mit praxisnaher Orientierung verband – und damit für alle Teilnehmenden bereichernd war.