Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts

Prof. Dr. Daniel Wolff, LL.M. (Yale)

Stellenausschreibung

Am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald ist vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen voraussichtlich zum 01.04.2026 befristet für die Dauer von drei Jahren eine Stelle als teilzeitbeschäftigte*r (50 v. H.)

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in

zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft. Bewerbungsfrist ist der 15.02.2026.

Nähere Informationen finden Sie hier.

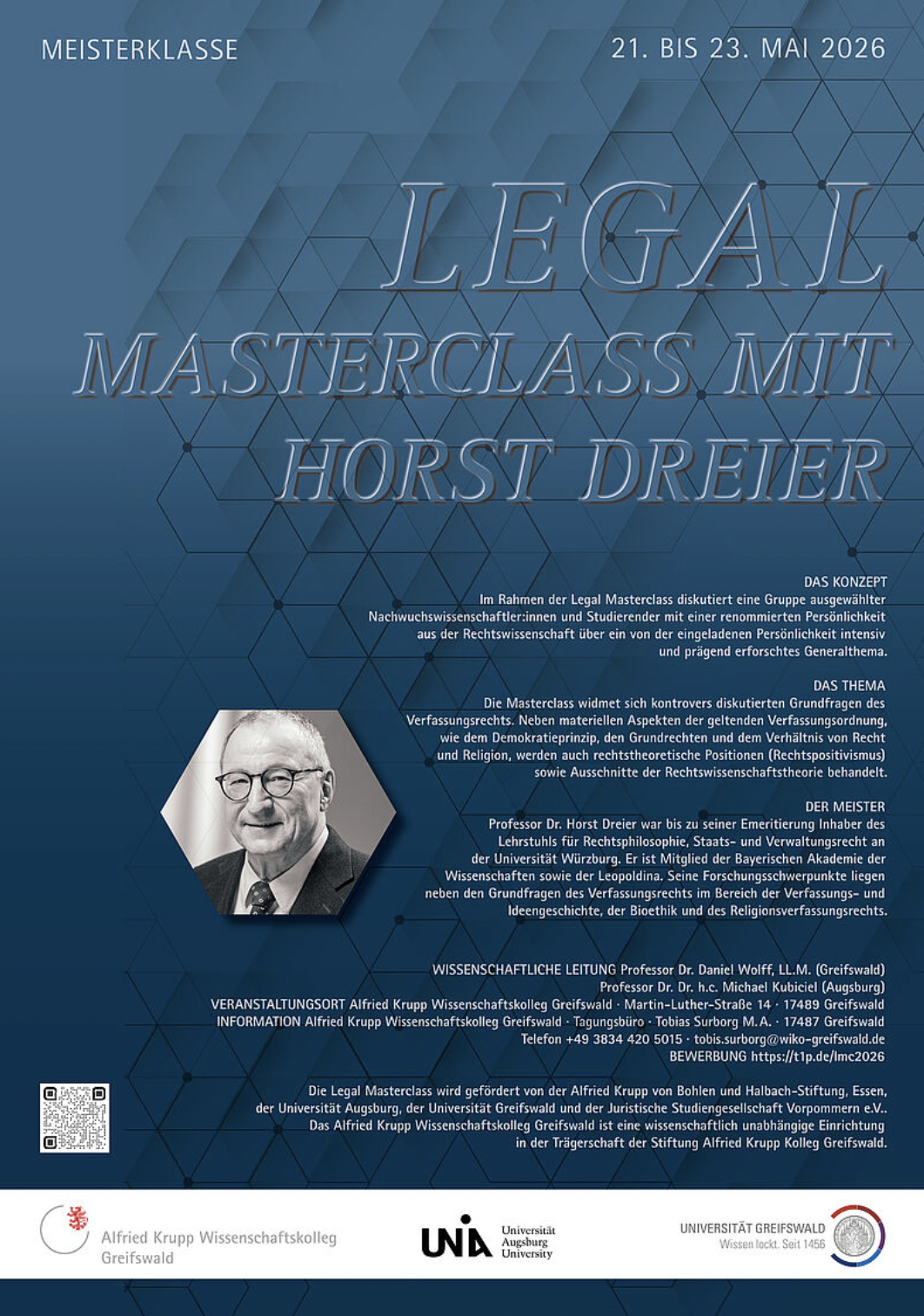

Legal Masterclass mit Prof. Dr. Horst Dreier

Die Legal Masterclass bringt mit Professor Dr. Horst Dreier eine herausragende Persönlichkeit der Rechtswissenschaft mit ausgewählten Nachwuchswissenschaftler:innen und besonders interessierten Studierenden ins intensive Gespräch. Die wissenschaftliche Leitung übernehmen Prof. Dr. Daniel Wolff, LL.M (Yale) und Dr. Dr. h.c. Michael Kubiciel (Augsburg).

Im Mittelpunkt stehen kontrovers diskutierte Grundfragen des Verfassungsrechts, darunter das Demokratieprinzip, die Grundrechte, das Verhältnis von Recht und Religion sowie rechtstheoretische Positionen.

Die zweitägige Veranstaltung (21.05 - 23.05.2026) umfasst einen öffentlichen Abendvortrag und mehrere vertiefende Seminarsitzungen, die auf Publikationen von Prof. Dr. Horst Dreier aufbauen. Der Abendvortrag richtet sich dabei auch an ein breiteres universitäres und außeruniversitäres Publikum.

Interessierte können sich bis zum 15.02.2026 bewerben.

Weitere Informationen finden Sie hier.