Sozioökonomische, Klima- und Umwelt-Aspekte von Paludikultur (Paludi4All)

Hintergrund

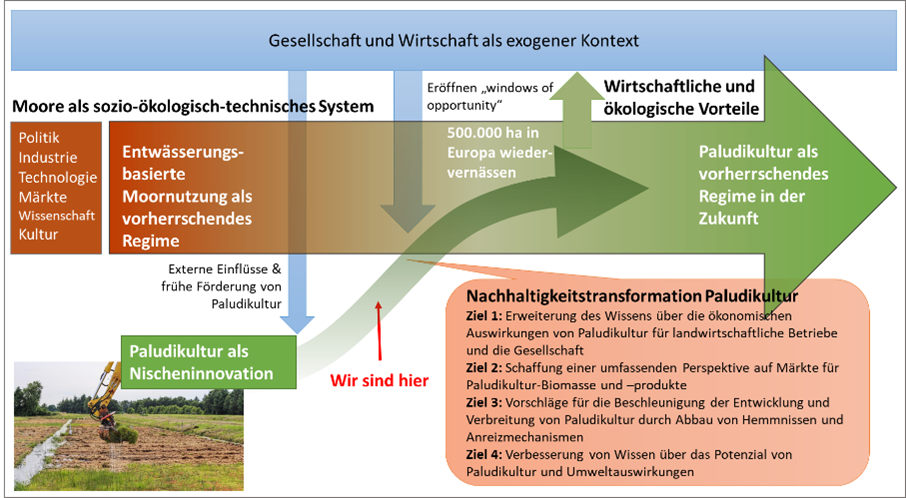

Paludikultur, die produktive Nutzung von nassen und wiedervernässten Moorböden, ist eine vielversprechende innovative Landnutzungsform. Mit Paludikultur können negative Auswirkungen von entwässerungsbasierter Moornutzung, wie Treibhausgasemissionen, Biodiversitätsverluste, Nährstoffausträge und Geländehöhenverluste vermieden werden. Gleichzeitig bietet die produktive Nutzung der aufwachsenden Biomasse Einkommensalternativen in ländlichen Regionen.

Die großflächige Einführung von Paludikultur kann dazu beitragen, die EU-Klimaziele zu erreichen, zum einen durch die starke Verringerung der Treibhausgasemissionen aus Mooren, zum anderen durch den Ersatz fossiler Ressourcen mit Biomasse von vernässten Mooren. Das EU-Klimagesetz gibt dazu das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 vor.

Derzeit wird Paludikultur jedoch nur auf wenigen Pilotflächen in Europa praktiziert und innovative Verwertungsketten der Biomasse befinden sich erst im Aufbau. Auch Informationen über viele Aspekte, wie Wirtschaftlichkeit, Verwertungsoptionen, Akzeptanz in ländlichen Räumen und Auswirkungen auf Biodiversität sind vorhanden, jedoch bei verschiedenen Wissensträgern verstreut.

Ziele des Projektes:

Welche Auswirkungen hätte eine großflächige Einführung von Paludikultur auf Moorflächen in Europa? Und wie kann man die Einführung und Verbreitung von Paludikultur beschleunigen? Diesen Fragestellungen widmet sich das EU-geförderte Projekt Paludi4All (2025-2029). In Zusammenarbeit von 7 Partnern aus 5 europäischen Ländern wird vorhandenes Wissen zu Paludikultur zu den Aspekten Klima, Biodiversität, Wirtschaftlichkeit und Sozioökonomie zusammengetragen und für Meta-Analysen genutzt.

Die Ziele sind im Einzelnen:

- Erweiterung des Wissens über die ökonomischen Auswirkungen von Paludikultur für landwirtschaftliche Betriebe und die Gesellschaft

- Schaffung einer umfassenden Perspektive auf Märkte für Paludikultur-Biomasse und –produkte

- Vorschläge für die Beschleunigung der Entwicklung und Verbreitung von Paludikultur durch Abbau von Hemmnissen und Anreizmechanismen

- Verbesserung von Wissen über das Potenzial von Paludikultur und Umweltauswirkungen

Dazu werden vorhandene Informationen aus Fallstudienregionen genutzt, in denen bereits Pilotflächen, traditionelle Paludikulturen oder Standorte von verwertenden Firmen liegen. In diesen Regionen werden Workshops zu verschiedenen Paludikulturen mit internationaler Beteiligung organisiert. Zudem findet ein enger Austausch mit zwei weiteren EU-geförderten Demonstrationsprojekten statt, die Paludikulturen auf größeren Pilotflächen einrichten.

Aufgaben der AG Landschaftsökonomie/Universität Greifswald

Die AG Landschaftsökonomie leitet das Arbeitspaket „Märkte und Wertschöpfungsketten“, das die Schaffung einer umfassenden Marktperspektive für Paludikultur zum Ziel hat. Dabei werden:

- (1) Informationen zu Paludikultur-Produkten zusammengestellt sowie Transaktionskosten- und Systemtheorie-Perspektiven auf Paludikultur-Märkte angewendet,

- (2) das Nachfragepotenzial für Paludikultur-Biomasse abgeschätzt,

- (3) fördernde und hemmende Faktoren entlang verschiedener Wertschöpfungsketten identifiziert,

- (4) sowie Motivationen von Unternehmen und die Rolle von missionsbasierten Industriepolitiken erforscht.

Es findet eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern in Paludi4All statt. Insbesondere Aufgabe (4) wird gemeinsam mit unseren Partnern am Scotland‘ Rural College (Verantwortlich: Klaus Glenk) bearbeitet.

Zudem leistet die AG Landschaftsökonomie Beiträge zum Arbeitspaket „Governance und gesellschaftliche Transformation“, indem Informationen zu Fördermöglichkeiten von Paludikultur (EU-Agrarförderung, nationale und regionale Förderungen) für moorreiche Länder in Europa vergleichend ausgewertet werden.

Weitere Informationen

Titel:

Sozioökonomische, Klima- und Umwelt-Aspekte von Paludikultur (Paludi4All)

Gefördert durch:

Laufzeit:

01.02.2025 – 31.01.2029

Projektleitung an der Uni Greifswald:

Beteiligungen der Universität Greifswald/ Landschaftsökonomie:

WP 3: Märkte und Wertschöpfungsketten (Workpackage lead)

WP 4: Governance und gesellschaftliche Transformation (Sub-task lead)

Bearbeitung:

NN

Verbundprojektleitung:

Dr. Boris Vashev (FNR)

Projektpartner:

Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (Deutschland)

Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie

Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei

Natural Resources Institute (LUKE, Finland)

Gefördert durch:

Projektpartner: